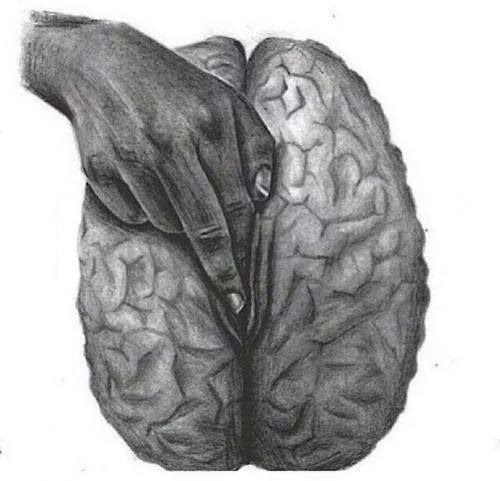

El clítoris del cerebro.

Me apeteció de repente irme a tomar una tostada al sol junto

a los naranjos ácidos de la plaza de España. Dejé a Alicia enredada entre las

sábanas y me vestí sin hacer casi ruido. Bajé y me hice una coleta para

disimular un poco el pelo sucio, me froté los ojos cuando noté el sol en la

cara y giré tres veces a la izquierda para llegar al bar en el que había

pensado. Pedí mi café y la tostada y me entretuve mirando a la gente que

paseaba a sus perros, la mayoría de ellos van mirando el móvil y se enfadan

cuando su cánido decide detenerse a miccionar o a cagar. Y lo arrastran al

pobre dejando su rastro recto y oscuro y su rostro compungido y avergonzado. El

camarero trajo las tostadas, pero se le olvidaron los modales y me pidió la que

abonara la cuenta en el acto. No me gustan estas cosas. Iba a darle el dinero

en monedas chicas para que le jodiera tener que contarlo, pero luego pensé que

eso, aunque fuera engorroso, sería un favor, pues le daría cambio. Así que decidí

darle un billete de cincuenta y que vaciara la caja. Me comí la tostada en cero

coma, y cuando me había terminado de liar el cigarro, el camarero trajo la

vuelta con su ceño más fruncido. Había tenido que ir a dos locales de al lado a

por cambio; el pobre...

Siempre me gusta beberme el café con un cigarro, me parece

muy poético y bohemio; postureo intelectual para uno mismo. En la mesa de al

lado había una muchacha con gafas que leía un libro. Tengo que decir que nunca

me había encontrado con una chica leyendo sola en un bar, pero sí me lo había

imaginado, y siempre con gafas. Bonita coincidencia. Vi que leía a un autor con

un nombre raro que no conocía. Di el primer sorbo de café y me quemé. Y tampoco

había echado azúcar. Yo, como mi madre, no soy persona hasta que me tomo el

café, pero el tomarme el café como un zombie es complicado, nadie valora los

esfuerzos de los vagos recién levantados. Vi como la chica de gafas me miraba

bastante, miradas cortas y vergonzosas. Parecía indecisa, pero al final se

arrancó, estiró todo su cuerpo hacia mí y me dijo un tímido perdona que no hubiera

oído si no hubiera estado atento al movimiento.

—Perdona

—Dime — contesté mirándola.

—¿Puedo hacerte una pregunta? — dijo ya con un poco más de

confianza en su sonrisa.

— Sí, claro.

— Es que... verás, estoy leyendo este libro y hay una frase

que me ha hecho preguntarme una cosa...

— Dime — dije curioso.

— A ver... aquí dice que el fijarse en el físico es

superficial y que querer a alguien por su físico es materialista y hasta

degenerado. Dice que lo importante es el interior, y que no hay nada más

erótico que una buena conversación. Y te lo ilustra con una foto de un cerebro

masturbado como un coño, no sé si me entiendes. — Y estiró el libro para que viera, en efecto, un cerebro masturbado como una vagina.

— Sí, ¿y qué pasa? — dije sin saber a dónde me llevaría esa

pregunta.

— Pues... que si eso es así, porque no sólo lo dice le

libro, si no que es un pensamiento arraigado en la sociedad... ¿tienes novia,

por cierto? — pregunto elevando el tono de voz.

— Sí, desde hace cuatro años.

— Perfecto. Entonces, si lo que dice el libro es verdad, y

no hay nada más erótico que una buena conversación, porque es la forma en la

que se expresa el interior de alguien ¿No sería más traición el tener una

conversación interesante con alguien que acostarte con él? No sé. Porque si te

acuestas con alguien que te pone estas cayendo en la superficialidad. ¿No?

La pregunta entró rebotando en mi cerebro y proyectando un

eco metalizado que me mareaba. Ella decía que si lo que se tiene que valorar el

interior en oposición al exterior, el tener una conversación estimulante y

profunda con alguien puede ser un tipo de infidelidad, ya que el cuerpo, el

sexo, se queda en mera superficialidad. O eso creí entender.

— No digo que sea lo mismo, porque el sexo se puede hacer

con amor — siguió diciendo la muchacha de gafas— pero, a la hora de cometer una

infidelidad espontánea, sin amor de por medio, ¿no sería más grave el

desnudarse interiormente que el quitarse la ropa?

La muchacha se quedó mirándome en silencio esperando una

respuesta que no encontré. Me moví en el asiento y me atusé la perilla para hacerme el interesante y que me diera más tiempo para pensar.

— Lo siento, es una rayada, lo sé. Pero es que no podía quedármelo

dentro.

— Sí, sí, es una buena rayada. Pero, ¿esta conversación

entra en la categoría de interesante?

— Supongo... — dijo ella con semblante confuso.

— O sea, que sin yo querer, según tú, le he puesto los

cuernos a mi novia. — dije socarrón.

— ¡Hostia! Jajajaja. Pues puede ser — dijo ella riéndose con

ganas.

Nos despedimos y me fui a mi casa aún dándole vueltas a la

cosa. Entré por la puerta y Alicia estaba ya despierta.

— ¿Dónde estabas? — me preguntó dándome un beso.

— En la plaza de España, poniéndote los cuernos

figuradamente.